暖通空調與動力專業(yè)-采暖與供熱

4.1采暖建筑圍護結構熱工性能要求

4.1.1設置全面采暖的建筑物,其圍護結構的傳熱阻,應根據(jù)技術經濟比較確定,且應符合國家有關民用建筑熱工設計規(guī)范和節(jié)能標準的要求。

4.1.2設置集中采暖的居住建筑應嚴格執(zhí)行《民用建筑節(jié)能設計標準(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)。不同地區(qū)采暖居住建筑各圍護結構傳熱系數(shù)不應超過表4.1.2-1規(guī)定的限值;建筑耗熱量、采暖耗煤量指標不應超過表4.1.2-2規(guī)定的限值。

4.1.3設置分戶式采暖和暫無條件設置集中采暖的居住建筑,其各圍護結構傳熱系數(shù)應按表4.1.2-1要求執(zhí)行。

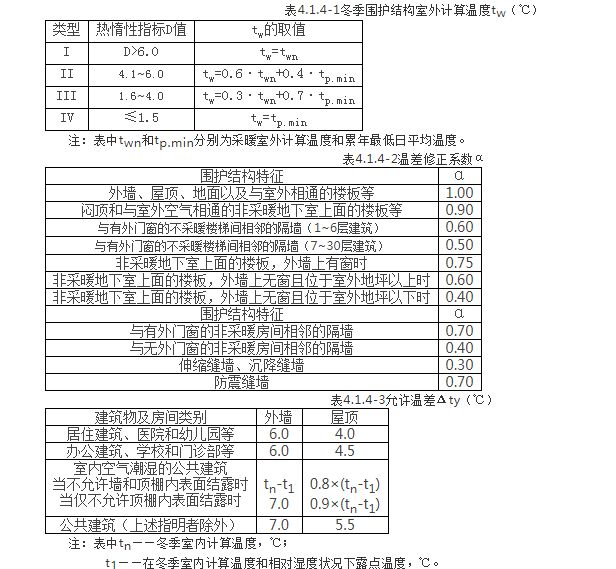

4.1.4圍護結構的最小傳熱阻Ro•min按下式計算:

Ro•min=A×(tn-tw)×α/Δty×αn

式中Ro•min——圍護結構的最小傳熱阻(m2•℃/W);

A——安全系數(shù),根據(jù)室內外溫差的大小取1.05或1.10;

tn——冬季室內計算溫度(℃),即冬季室內采暖設計溫度;

tw——冬季圍護結構室外計算溫度(℃),按表4.1.4-1取值;

α——室內外計算溫差修正系數(shù),按表4.1.4-2確定;

Δty——冬季室內計算溫度與圍護結構內表面溫度的允許溫差(℃),按表4.1.4-3確定;

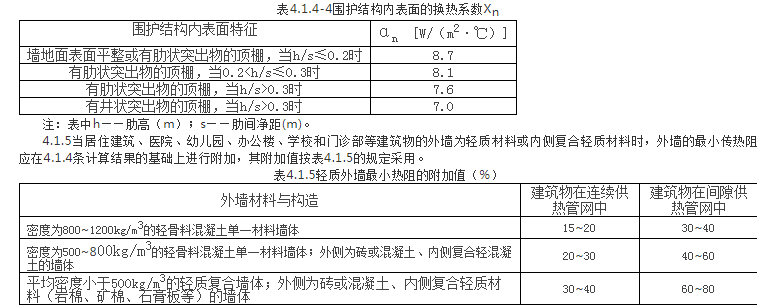

αn——圍護結構內表面換熱系數(shù)[W/(m2•℃)],按表4.1.4-4確定。

4.1.6處在寒冷和冬冷夏熱地區(qū),且設置集中采暖的居住建筑和醫(yī)院、幼兒園、辦公樓、學校、門診部等公共建筑,當圍護結構熱惰性指標D≤4.0時,應對其屋頂和東、西外墻進行夏季隔熱驗算。當夏季隔熱要求的傳熱阻大于冬季保溫要求的最小傳熱阻時,應采用夏季隔熱要求的傳熱阻。

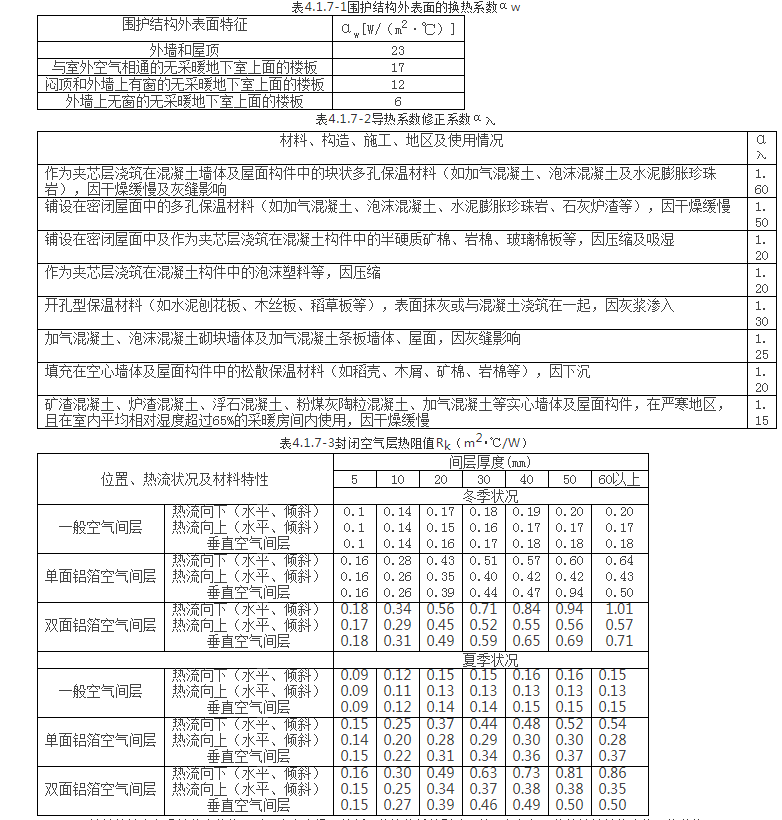

4.1.7圍護結構的傳熱系數(shù)應按下式計算:

K=1/[1/αn+Σ(δ/αλ•λ)+Rk+(1/αw)][W/(m2•℃)] (4.1.7)

式中αn——圍護結構內表面換熱系數(shù)[W/(m2•℃)],見表4.1.4-4;

αw——圍護結構外表面換熱系數(shù)[W/(m2•℃)],見表4.1-7-1;

δ——圍護結構各層材料厚度(m);

λ——圍護結構各層材料導熱系數(shù)[W/(m•℃)],常用材料導熱系數(shù)按《民用建筑熱工設計規(guī)范》(GB50176-93)選用。

αλ——導熱系數(shù)修正系數(shù),見表4.1.7-2;

Rk——封閉空氣間層的熱阻[m2•℃/W],見表4.1.7-3;

4.1.8計算外墻內保溫墻體本體熱阻時,應考慮梁、樓板、柱等熱橋的影響,按面積加權平均法計算墻體本體平均傳熱阻。

4.1.9有頂棚的斜屋面,用頂棚面積計算其傳熱量時,屋頂和頂棚的綜合傳熱系數(shù)按下式計算:

K=K1×K2/(K1×cosα+K2) [W/(m2·℃)]

式中K——屋頂和頂棚的綜合傳熱系數(shù)[W/(m2·℃)];

K1——頂棚的傳熱系數(shù)[W/(m2·℃)];

K2——屋頂?shù)膫鳠嵯禂?shù)[W/(m2·℃)];

α——屋頂與頂棚間的夾角。

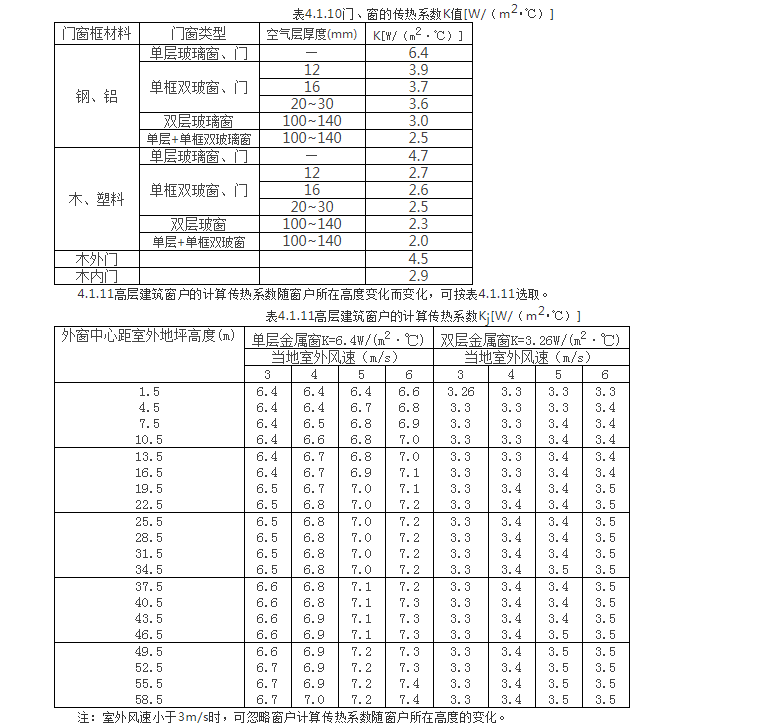

4.1.10門、窗的傳熱系數(shù)應按經國家計量認證的質檢機構提供的測定值采用。如無測定值時,可按表4.1.10選取(包括天窗和陽臺門)。

4.1.12直接鋪設在土壤上、地面各構造層材料的導熱系數(shù)λ≥1.16 W/(m•℃)的非保溫地面,應平行于外墻、從外向內、每2m寬劃分地帶,并分別取傳熱系數(shù)為:

第一地帶:K0.1=0.47W/(m2·℃);第二地帶:K0.2=0.23W/(m2·℃);

第三地帶:K0.3=0.12W/(m2·℃);第四地帶:K0.4=0.07W/(m2·℃);

4.1.13鋪設在地面上的保溫地板,其傳熱系數(shù)可按以下簡化方法計算:

K=1/[1/K’+Σ(δ/λ)] [W/(m2·℃)] (4.1.13)

式中K’——非保溫地面的傳熱系數(shù)[W/(m2·℃)],按4.1.12條的規(guī)定選用;

δ——各保溫構造層的厚度(m);

λ——各保溫層材料的導熱系數(shù)[W/(m·℃)]。

4.2采暖負荷計算

4.2.1民用建筑的采暖熱負荷應包括:

外圍護結構的傳熱耗熱量;

加熱由外門、窗縫隙滲入室內的冷空氣耗熱量;

加熱當外門開啟時經外門進入室內的冷空氣耗熱量;

各種修正值和附加值。

4.2.2計算采暖負荷時,應扣除采暖房間內部的熱量,如室內不保溫采暖管道散熱量、人員密集場所的人體散熱量等。

4.2.3分戶計量采暖建筑,應按各地方“分戶熱計量設計技術規(guī)程”的規(guī)定進行采暖負荷計算。計算建筑總采暖負荷時,不應考慮戶間隔墻傳熱量;在室內散熱器(或其他散熱設施)的選型計算中,應考慮戶間傳熱量。

4.2.4圍護結構的傳熱耗熱量包括基本耗熱量和附加耗熱量。

4.2.5圍護結構的基本耗熱量按穩(wěn)態(tài)傳熱計算:

Q=α×F×K×(tn+twn) (W) (4.2.5)

式中α——溫差修正系數(shù),按表4.1.4-2取值;

F——計算傳熱面積(m2);

K——計算傳熱系數(shù)[w/(m2·℃)];

tn——冬季室內設計溫度(℃);

twn——采暖室外計算溫度(℃)。

4.2.6圍護結構兩側溫差大于5℃時,應計算該圍護結構傳熱量。

4.2.7采暖地下室和地面標高低于室外地面標高的采暖房間內,其位于室外地面以下的外墻可視為地面的延伸,第一地帶從室外地面以下的外墻開始計算,各地帶的傳熱系數(shù)應按4.1.12和4.1.13條選取。

4.2.8應重復計算地面拐角地帶的傳熱耗熱量。

4.2.9建筑物底層外墻周邊有供熱管溝時,地板耗熱量可不予計算。

4.2.10圍護結構的附加耗熱量按其占基本耗熱量的百分率確定,包括朝向修正率、風力附加率和外門開啟附加率。

4.2.11朝向修正率:北、東北、西北,取0~10%;東、西,取-5%;東南、西南,取-10%~-15%;南,取-15%~-30%。當建筑物受到遮擋時,還應根據(jù)遮擋情況選取朝向修正率。

4.2.12 當窗墻面積比大于1:1時,為了與一般房間有同等的保證率,宜在窗的基本耗熱量中附加10%。

4.2.13風力附加率:建筑在不避風的高地、河邊、海岸、曠野上的建筑物,其垂直的外圍護結構應附加5%~10%。

4.2.14外門開啟附加率:短時間開啟,且無熱空氣幕時,其外門的基本耗熱量應予以附加。對開啟一般的外門(如住宅、宿舍、托幼),當外門所在層以上的樓層數(shù)為n時,一道門附加65%、兩道門(有門斗)附加80n%、三道門(有兩個門斗)附加60n%;對開啟頻繁的外門(如辦公樓、商店、門診部、學校等)應乘以1.5~2.0的系數(shù)。外門開啟附加率最大不得大于500%。

4.2.15高度附加率:當房間(樓梯間除外)高度大于4m時,應按房間總的基本耗熱量和附加耗熱量之和計算高度附加率。每高出1m附加2%,最大附加率不大于15%。

4.2.16冷空氣滲透耗熱量按下式計算:

Q=0.28·ρwn·L·(tn-twn) (W) (4.2.16)

式中L——滲透冷空氣量(m3/h);

ρwn——采暖室外計算溫度下的空氣密度(kg/m3);

tn——冬季室內設計溫度(℃);

twn——采暖室外計算溫度(℃)。

4.2.17多層和高層建筑滲透冷空氣量按下式計算:

L=L0×l1×mb(m3/h) (4.2.17)

式中L0——在基準高度單純風壓作用下,不考慮朝向修正和內部隔斷情況時,每米門窗縫隙的理論滲透冷空氣量[m3/(m·h)];

L0=α1×[pwn×(v02/2)]b

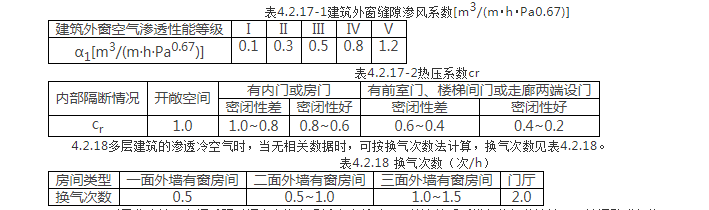

其中:α1——外門窗縫隙滲風系數(shù),m3/(m·h·Pab)。當無實測數(shù)據(jù)時,可根據(jù)建筑外窗空氣滲透性能分級標準,按表4.2.17-1采用;

v0——基準高度冬季室外最多風向的平均風速(m/s);

l1——外門窗縫隙長度,應分別按各朝向計算(m);

b——門窗縫隙滲風指數(shù),b=0.56~0.78,當無實測數(shù)據(jù)時,可取b=0.67;

m——風壓與熱壓共同作用下,考慮建筑體型、內部隔斷和空氣流通因素后,不同朝向、不同高度的門窗冷風滲透壓差綜合修正系數(shù);

m=cr×Δcf×(n1/b+C)×ch

其中:cr——熱壓系數(shù)。按表4.2.17-2采用;

Δcf——風壓差系數(shù)。當無實測數(shù)據(jù)時,可取Δcf =0.7;

n——滲透冷空氣量的朝向修正系數(shù);

ch——高度修正系數(shù)。ch=0.3×h0.4,h為計算門窗的中心線標高;

C——作用于門窗上的有效熱壓差與有效風壓差之比,按下式計算:

C=70×[(hz-h)/(Δcf×v02×h0.4)]×[(t’n-twn)/(273+t’n)]

其中:hz——單純熱壓作用下,建筑物中和面的標高(m),可取建筑物總高度的二分之一;

t’n——建筑物內形成熱壓作用的豎井計算溫度(℃)。

4.2.19對居住建筑,夜間睡眠時間內允許室溫適當降低時,可按連續(xù)采暖進行熱負荷計算,不計間歇附加值。

4.2.20對于只要求在使用時間保持室內設計溫度,而其他時間可以自然降溫的采暖建筑物,如教學樓、辦公樓、商店、禮堂、教堂等間歇使用的建筑,應采用間歇采暖。其采暖設備容量應考慮合理的間歇附加,附加值應根據(jù)間歇使用建筑物需保證室溫的時間和預熱時間等因素通過計算確定。

4.2.21房間全面采暖的地板輻射采暖設計熱負荷可按常規(guī)散熱器系統(tǒng)房間計算采暖負荷的90%~95%,或將房間設計溫度降低2℃進行房間采暖負荷計算。

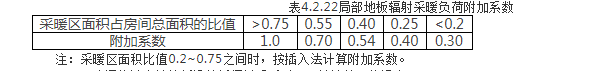

4.2.22房間局部設地板輻射采暖(其他區(qū)域無采暖)時,所需熱負荷按房間全面地板輻射采暖負荷乘以表4.2.22的附加系數(shù)。

4.2.23房間接觸土壤地板設地板輻射采暖時,不計算地面熱損失。

4.3散熱器

4.3.1散熱器選型

1散熱器應滿足采暖系統(tǒng)工作壓力要求,且應符合現(xiàn)行國家或行業(yè)標準。

2在開式采暖系統(tǒng)中不應采用鋼制散熱器(包括鋼制柱式、板式、扁管散熱器)。

3在設置分戶熱計量裝置和設置散熱器溫控閥的采暖系統(tǒng)中,當采用鑄鐵散熱器時,散熱器內腔應清潔,無殘砂。

4鋁制散熱器內表面應進行防腐處理,且采暖水的pH值不應大于10。水質較硬地區(qū)不宜使用鋁制散熱器。

5采用鋁制散熱器、銅鋁復合型散熱器時,應采取措施防止散熱器接口電化學腐蝕。

6環(huán)境濕度高的房間(如浴室、游泳館)不應采用鋼制散熱器。

4.3.2散熱器計算

散熱器面積應按下式計算:

F=Q/[K×(tpj-tn)]×β1×β2×β3 (4.3.2-1)

式中F——散熱器散熱面積(m2);

Q——散熱器散熱量(w);

tpj——散熱器內熱媒平均溫度(℃);

tn——室內設計溫度(℃);

K——散熱器在設計工況下的傳熱系數(shù)[W/(m2·℃)];

β1——散熱器片數(shù)(長度)修正系數(shù);

β2——散熱器連接方式修正系數(shù);

β3——散熱器安裝形式修正系數(shù)。

1散熱器散熱量等于房間采暖熱負荷減去房間內明裝不保溫采暖管道散熱量。明裝不保溫采暖管道散熱量按下式計算:

Q=F×K×η×(t-tn) (4.3.2-2)

式中c——明裝不保溫采暖管道散入室內的熱量(W);

F——管道外表面積(m2);

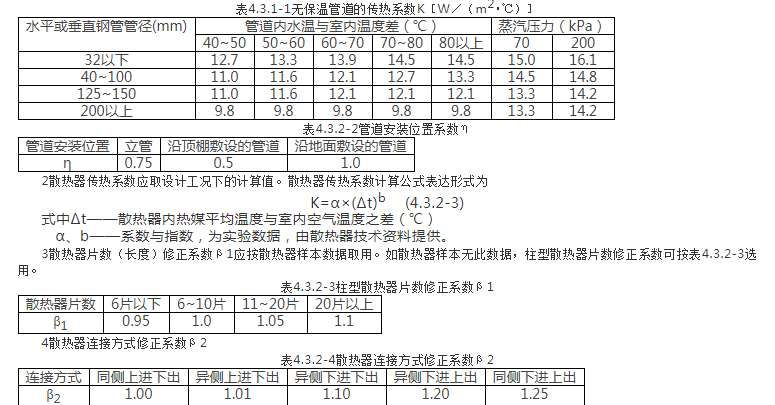

K——管道傳熱系數(shù)[W/(m2·℃)],見表4.3.2-1;

η——管道安裝位置系數(shù),按表4.3.2-2;

t——管道內熱媒溫度(℃)。

高度不超過900mm的采暖水在管程內流動的散熱器(如鋼串片散熱器)可不考慮連接方式對散熱量的影響。

高度超過900mm的散熱器應由散熱器生產廠商提供不同連接方式時散熱量的實測數(shù)據(jù)。

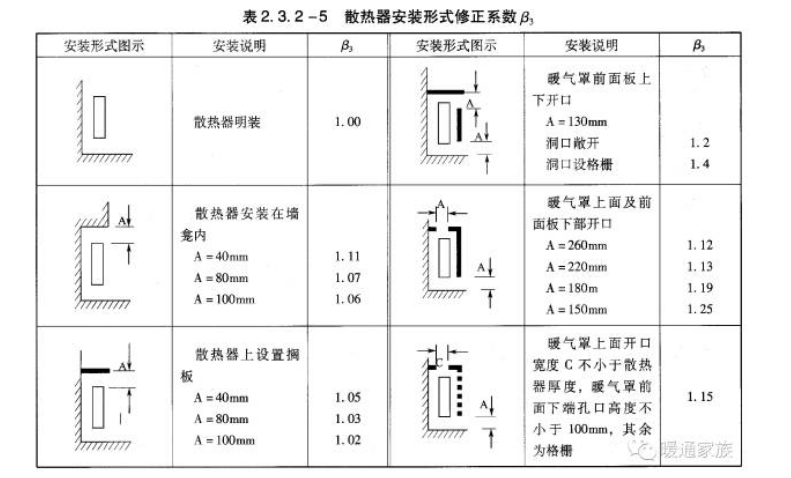

5散熱器安裝形式修正系數(shù)β3按表4.3.2-5選用。

6散熱器數(shù)量(片數(shù)或長度)的取舍原則:

雙管采暖系統(tǒng),舍去的散熱器面積宜以由此造成的室溫偏差不大于1~2℃為判定標準,否則應進位。

單管采暖系統(tǒng),當立管串聯(lián)散熱器不大于6層(水平串聯(lián)時為6組)時散熱器尾數(shù)取舍與雙管采暖系統(tǒng)相同。當立管串聯(lián)散熱器大于6層(水平串聯(lián)時為6組)時,上游1/3散熱器的計算尾數(shù)一般舍去;中間1/3散熱器附加5%散熱量;下游1/3散熱器附加10%~15%散熱量。

4.3.3散熱器布置:

1散熱器一般應明裝。暗裝時應留有足夠的空氣流通通道,并方便維修。暗裝散熱器設置溫控閥時,應采用外置式溫度傳感器,溫度傳感器應設置在能正確反應房間溫度的位置。

2片式組對柱型散熱器每組散熱器片數(shù)不宜過多。鑄鐵柱型散熱器每組片數(shù)不宜超過25片、組裝長度不宜超過1500mm。當散熱器片數(shù)過多時,可分組串接,串接支管管徑與散熱器接口管徑相同。分組串接時,供回水支管宜異側連接。

3有外窗房間的散熱器宜布置在窗下。

4進深較大的房間宜在房間內外側分別設置散熱器。

5托兒所、幼兒園的散熱器應暗裝或加防護罩。

6汽車庫散熱器宜高位安裝。散熱器落地安裝時宜設置防撞設施。

7有凍結危險的門斗內不應設置散熱器。

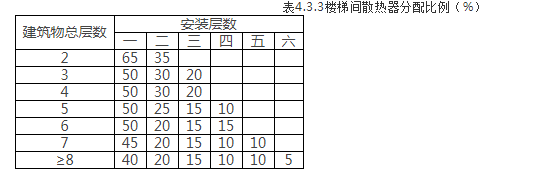

8樓梯間散熱器應盡量布置在底層。當?shù)讓硬贾貌幌聲r,可參考表4.3.3進行分配。

4.4室內散熱器采暖

4.4.1民用建筑采暖應用熱水作熱媒。確定采暖熱水供回水溫度時應考慮安全、衛(wèi)生、經濟、舒適性、地區(qū)供熱條件等因素,采用塑料管材時還應考慮管材的使用條件。采暖熱媒參數(shù)可按表4.4.1確定。

4.4.2高度超過50m的建筑宜分區(qū)設置采暖系統(tǒng)。采暖系統(tǒng)最低點散熱器工作壓力不得大于O.8MPa,立管管徑一般應控制在DN25以內。

4.4.3確定建筑熱力入口位置時,應盡量縮短系統(tǒng)的作用半徑,且利于室內環(huán)路間平衡。

當建筑熱力入口安裝熱量表時,宜按80%的設計流量作為熱量表的額定流量。建筑熱力入口宜采用內置電池的整體式熱量表。

熱量表的流量計型式按下述原則選用:

1接口管徑為DN50~65時,宜采用機械式旋翼流量計;

2接口管徑為DN80~150時,宜采用超聲波流量計,也可采用機械式水平或垂直旋翼流量計;

3接口管徑≥DN200時,宜采用超聲波流量計。

4.4.4分戶熱計量采暖系統(tǒng)和設置恒溫閥的采暖系統(tǒng),應按變水量系統(tǒng)進行設計,在其熱力入口中設置壓差或流量自動調節(jié)裝置,宜采用自力式壓差控制閥。

4.4.5采暖系統(tǒng)水質應符合國家現(xiàn)行標準《工業(yè)鍋爐水質》的要求。

一、住宅建筑室內散熱器采暖

4.4.6住宅建筑設置集中熱水采暖系統(tǒng)時,應設置分戶熱計量和室溫控制裝置。可采用分戶熱計量表、熱分配表等計量方式。

4.4.7住宅建筑公共用房和共用空間應單獨設置采暖系統(tǒng)和熱量計量裝置。

4.4.8住宅建筑宜采用共用立管的分戶獨立系統(tǒng)型式。供回水干管宜設置于地下室或半通行管溝內(當住宅下層為公共用房時,可將水平供回水干管設置于公共用房上空)。共用立管和分戶獨立系統(tǒng)入戶裝置應設置于戶外公共區(qū)域,宜設置于豎井內。

4.4.9各共用立管負荷宜相近。同一副共用立管所帶的各分戶獨立系統(tǒng)負荷也宜相近。

4.4.10分戶獨立系統(tǒng)入戶裝置應包括供回水鎖閉調節(jié)閥、戶用熱量表,熱量表前應設水過濾器。熱量表前宜有長度不小于5倍管道直徑的直管段。

4.4.11戶用熱量表應符合下列要求:

1戶用熱量表的額定流量應按該戶設計流量確定,額定流量最大不應超過設計流量的1.5倍。

2宜采用機械式旋翼流量計,也可采用超聲波流量計。

3其溫度傳感器宜采用直接插入管道的短探頭,或設置可將溫度傳感器探頭直接插入的銅球閥。

4當戶用熱量表設置于戶內時,宜采用溫度傳感器內置的一體化熱量表,且宜將熱量顯示裝置設于戶外。

5戶用熱量表宜采用內置電池,有效使用壽命應不低于五年。

6戶用熱量表在額定流量下的水流阻力不宜大于25kPa。

4.4.12分戶獨立系統(tǒng)可采用單管水平跨越式、雙管水平并聯(lián)式、雙管放射式等形式。

1單管水平跨越式、雙管水平并聯(lián)式分戶獨立系統(tǒng)戶內管道可以布置于本層地面下的墊層或鑲嵌在踢腳板內,也可以布置于本層頂板下。

2雙管放射式分戶獨立系統(tǒng)應在戶內適當位置設置分集水器,每組散熱器供回水支管埋于地板墊層內,并直接連接到分集水器。

4.4.13雙管并聯(lián)式分戶獨立系統(tǒng)宜設同程式系統(tǒng)。

4.4.14宜在戶內適當位置設置具有防凍功能的手動或自力式總調節(jié)閥。

4.4.15雙管并聯(lián)式及雙管放射式系統(tǒng)宜在每組散熱器上設置高阻力手動調節(jié)閥或自力式兩通恒溫閥;單管跨越式系統(tǒng)宜在每組散熱器上設手動三通調節(jié)閥或自力式三通恒溫閥。手動調節(jié)閥和自力式恒溫閥宜有防凍限位功能。

4.4.16供回水干管、共用立管,宜采用熱鍍鋅鋼管螺紋連接,且應保溫。

4.4.17當分戶獨立系統(tǒng)管道布置于本層頂板下時,宜采用熱鍍鋅鋼管螺紋連接;布置于本層地面下的墊層或鑲嵌在踢腳板內時,應采用塑料管材或銅管,塑料管材包括聚丁烯(PB)管、交聯(lián)聚乙烯(PE-X)管、無規(guī)共聚聚丙烯(PP—R)管、交聯(lián)鋁塑復合(XPAP)管等。

4.4.18布置于本層地面墊層或鑲嵌在踢腳板內的分戶獨立系統(tǒng)管道應符合下列規(guī)定:

1應根據(jù)采暖系統(tǒng)供水溫度、工作壓力、管道系統(tǒng)設計使用壽命確定管道材質與壁厚。

2暗裝管道不應采用可拆性接頭連接,且宜在塑料管道外設塑料套管。

3暗裝管道內流速宜不小于0.25m/s。

4.4.19埋地敷設管道密集區(qū)域,應校核其地面溫度,必要時作管道隔熱層。

4.4.20應在管道埋地區(qū)域地面設置醒目標識,以防止地面二次裝修時破壞管道。

二、一般建筑室內散熱器采暖

4.4.21室內采暖系統(tǒng)環(huán)路的大小和劃分應以水力平衡為主要依據(jù),有條件時宜按朝向劃分環(huán)路。

4.4.22環(huán)路設置還應考慮使用和管理要求,人民防空地下室應設置單獨采暖系統(tǒng);住宅底層為商店或其他公共用房時,宜設置單獨采暖系統(tǒng);普通地下室宜設置單獨采暖系統(tǒng)。

4.4.23供回水干管一般采用異程式系統(tǒng),條件適宜且經濟時可采用同程式系統(tǒng)。

4.4.24室內各分支供回水干管應設置分路檢修閥門及泄水裝置。檢修閥門宜采用低阻力閥(如閘閥、蝶閥),且分支回水干管上宜設置流量調節(jié)閥(如手動調節(jié)閥、平衡閥、自力式流量控制閥等)。

4.4.25宜設置散熱器自力式溫控閥。

4.4.26垂直雙管系統(tǒng):

1一般適用于四層及四層以下的建筑。當散熱器設自力式恒溫閥,經過水力平衡計算符合要求時,可應用于層數(shù)超過四層的建筑。

2一般宜采用下供下回式系統(tǒng)。該系統(tǒng)每副立管供水管上端或最上層散熱器應設排氣閥,也可以在頂層設集中放空氣管。

3當要求集中放風且頂層有條件布置干管時,可采用上供下回式系統(tǒng)。

4立管上應設置檢修閥門和泄水裝置。立管檢修閥門宜采用低阻力閥門,必要時還應在回水立管上設高阻力閥(如截止閥、手動調節(jié)閥)或自力式流量控制閥。

5每組散熱器進、出口應設置閥門。散熱器閥門宜采用低阻力閥,必要時還應在散熱器進、出口管上設高阻力閥。

4.4.27垂直單管系統(tǒng)

1五層及五層以上建筑宜采用垂直單管系統(tǒng)。立管所帶層數(shù)不宜大于十二層。嚴寒地區(qū)立管所帶層數(shù)不宜超過六層。

2一般應采用上供下回式系統(tǒng)。

3立管上下端均應設置檢修閥門,立管下端應設泄水裝置。立管檢修閥門宜采用低阻力閥門。投資條件許可時,可在立管下端設自力式流量控制閥。

4每組散熱器供回水支管間宜設跨越管,并設低阻力手動三通調節(jié)閥或自力式溫控三通閥。采用手動三通閥時宜采用帶鎖止裝置的閥門。

4.4.28垂直單雙管系統(tǒng)

1十二層以上建筑可采用單雙管系統(tǒng)。

2應采用上供下回式系統(tǒng)。

3組成單雙管系統(tǒng)的每一個雙管系統(tǒng)應不超過四層。

4.4.29水平雙管系統(tǒng)

1低層大空間采暖建筑(如汽車庫、大餐廳等)可采用水平雙管系統(tǒng)。供回水管道可設于本層地面下、本層地面或本層頂板下。

2各環(huán)路負荷應盡可能均衡。環(huán)路管徑應不大于DN25。

3各環(huán)路供回水管上應設檢修閥門和泄水裝置,必要時還應在回水管上設高阻力閥。

4.4.30水平單管系統(tǒng)

1無條件設置諸多立管的多層或高層建筑,在建筑條件適宜時,可采用水平單管系統(tǒng)。

2水平單管系統(tǒng)每一環(huán)路支管管徑應不大于DN25。

3每一環(huán)路供回水支管應設低阻力閥門及泄水裝置。

4散熱器連接宜采用異側上進下出方式。當采用異側下進下出連接方式時,應采取有利于管道伸縮的措施。

5散熱器供回水支管間宜設跨越管,設置低阻力手動三通調節(jié)閥或自力式溫控三通閥。采用手動三通閥時宜采用帶鎖止裝置的閥門。

4.4.31有凍結危險的樓梯間及其他有凍結危險場所的散熱器應單獨設置立管,且不得在散熱器前后設置閥門。

4.5熱風采暖與空氣幕

4.5.1熱風采暖系統(tǒng)適用于下列場合

1耗熱量大的高大空間建筑;

2衛(wèi)生要求高并需要大量新鮮空氣或全新風的房間;

3能與機械送風系統(tǒng)合并時;

4利用循環(huán)空氣采暖經濟合理時。

4.5.2熱風采暖系統(tǒng)熱媒宜采用供水溫度≥90℃的熱水。

4.5.3熱風采暖送風溫度應符合下述規(guī)定:

送風口距地面高度≤3.5m時,送風溫度35~45℃;

送風口距地面高度>3.5m時,送風溫度≤70℃。

4.5.4熱風采暖系統(tǒng)送風口的安裝高度應根據(jù)房間高度及回流區(qū)等因素確定,不宜低于3.5m,不得高于7m;回風口底邊距地宜取0.4~0.5m。

4.5.5采用熱風采暖系統(tǒng)時,人員活動地帶應處于回流區(qū)。人員活動地帶平均風速宜取0.15~0.3m/s,最小風速不宜小于0.15m/s。

4.5.6送風口風速應根據(jù)送風口高度及風口布置經過計算確定,當在房間上部送風時,其送風速度可采用5~15m/s;當在離地面不高處送風時,送風速度應為0.3~0.7m/s;回風口風速宜取1~3m/s。

4.5.7房間高度較高或送風溫度較高時,側送風口處宜設置向下傾斜的可調導流葉片;頂送時,應采用下送型直片式送風口;

冬夏合用的空氣調節(jié)系統(tǒng)送風口應采用可調節(jié)式風口,以便調節(jié)送風速度和流向。

4.5.8嚴寒地區(qū)宜采用熱風采暖系統(tǒng)結合散熱器值班采暖系統(tǒng)方式。當不設散熱器值班采暖系統(tǒng)時,同一采暖區(qū)域宜設置不少于兩套熱風采暖系統(tǒng)。

4.5.9嚴寒地區(qū)采用大量新風或全新風的熱風采暖系統(tǒng)宜設置兩級加熱器,且第一級加熱器宜采用蒸汽作為熱媒(有條件時也可采用電加熱、燃油燃氣直接加熱等方式)。

4.5.10符合下列條件之一時,宜設置空氣幕或熱風幕

1位于嚴寒地區(qū)的公共建筑,其開啟頻繁的出入口不具備設置門斗條件時;

2位于非嚴寒地區(qū)的公共建筑,其開啟頻繁的出入口不具備設置門斗條件,設置空氣幕或熱風幕經濟合理時;

3室外冷空氣侵入會引起采暖室內溫度過低,又不可能設置門斗時;

4內部散濕量很大的公共建筑(游泳池等)的外門。

5設置空氣調節(jié)系統(tǒng)的公共建筑主要出入口,不可能設置門斗時。

4.5.11公共建筑空氣幕和熱風幕的送風速度應根據(jù)計算確定,出口風速不宜大于6m/s。

4.5.12公共建筑熱風幕的送風溫度應根據(jù)計算確定,送風溫度不宜大于50℃。計算時由外門進人室內的混合空氣溫度應不低于12℃。

4.5.13上送式空氣幕氣流噴射角度范圍為0°~30°,一般取15°。噴口寬度可取50~150mm。

4.5.14嚴寒地區(qū)熱風幕宜采用蒸汽為熱媒或采用電加熱。

4.5.15熱風采暖系統(tǒng)和熱風幕的熱媒系統(tǒng)一般應獨立設置。如條件不宜,必須與散熱器采暖系統(tǒng)合并時,應采取水力平衡措施。

4.6地板輻射采暖

4.6.1地板輻射采暖系統(tǒng)熱水供水溫度不應超過60℃,供回水溫差宜≤10℃。

4.6.2地板輻射采暖系統(tǒng)工作壓力不宜大于0.8MPa。當超過上述壓力時,應采取措施提高管材與管件的承壓能力。

4.6.3敷設地板輻射采暖系統(tǒng)加熱管的地面平均溫度可用下式近似計算:

tEP=tn+9×(q/100)0.909 (4.6.3)

式中q——單位地板面積散熱量(W/m2);

tEP——地表面平均溫度(℃);

tn——室內設計溫度(℃)。

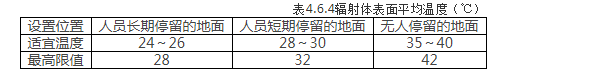

4.6.4敷設加熱管的地面平均溫度應符合表4.6.4的要求。當房間采暖熱負荷過大,地板表面溫度計算值超過表4.6.4規(guī)定時,應設置其他采暖設備,承擔一部分采暖負荷。

4.6.5地板輻射采暖系統(tǒng)設置應符合下列要求

1供水支管上應設閥門及過濾器,回水支管上應設閥門。

2分、集水器上應設排氣閥。宜在分、集水器間設旁通管和旁通閥。每對分集水器所帶加熱管分支管路不應超過8個。同一分集水器所帶各加熱管分支管路長度應接近,并不宜超過120m。

3加熱管中水流速應不小于0.25m/s。供回水閥門以后(含供回水支路閥門、集配器)的系統(tǒng)阻力不宜大于30kPa。

4地板輻射采暖系統(tǒng)應采用耐腐蝕系統(tǒng)配件。

4.6.6輻射采暖地板的散熱量,包括地板向房間的有效散熱量和向下層(包括地面層向土壤)傳熱的熱損失量。設計計算應考慮下列因素:

l垂直相鄰各層房間均采用地板輻射采暖時,除頂層以外的各層,均應按房間的采暖熱負荷,扣除來自上層的熱量,確定房間需要的有效散熱量。

2熱媒的供熱量,應包括地板向房間的有效散熱量,和向下層(包括地面層向土壤)傳熱的熱損失量。

4.6.7計算加熱管傳熱量時,還應考慮家具覆蓋造成的散熱量折減,按房間總面積乘以適當?shù)男拚禂?shù),確定地板有效散熱面積。

4.6.8加熱管布置以保證房間溫度分布均勻為原則,可采用旋轉形、往復形、直列形布管方式。加熱管間距不宜大于300mm。熱損失不均的房間應將高溫管段布置于熱損失大的區(qū)域。

4.6.9住宅建筑采用地板輻射采暖系統(tǒng)時,應分戶設置采暖熱水集配器,并按分戶調控與計量系統(tǒng)要求設置入戶裝置。

4.6.10地板輻射采暖加熱管的材質、壁厚的選擇,應按工程要求的使用壽命、累計使用時間以及系統(tǒng)的運行水溫、工作壓力等條件確定。埋于墊層內的加熱管不應有接頭。

4.6.11地板輻射采暖對建筑構造的要求:

當加熱管澆筑于混凝土樓板內時,應會同有關專業(yè)采取防止建筑構件龜裂和破損的措施。

當加熱管設于樓板上地面墊層內時:

1應在加熱管與樓板、外墻之間鋪設絕熱層(當使用條件允許樓板雙向傳熱時,可不設加熱管與樓板之間的絕熱層,但應考慮加熱管對樓板的影響)。

2加熱管上地面層厚度不宜小于50mm,且應設伸縮縫以防止熱膨脹導致地面龜裂和破損。加熱管穿過伸縮縫處宜設長度不小于100mm的柔性套管。

3地面荷載大于20kN/m2時,應對加熱管上地面采取加固構造措施。

4加熱管敷設于土壤上時,絕熱層以下應設防潮層;加熱管敷設于潮濕房間(如衛(wèi)生間、廚房、游泳池)樓板上時,加熱管覆蓋層上應設防潮層。

4.7熱水采暖系統(tǒng)水力計算

4.7.1機械循環(huán)室內熱水采暖系統(tǒng)阻力按以下原則確定:

1熱源為新建集中鍋爐房或新建間接連接城市熱力網的熱力站的室內采暖系統(tǒng),其系統(tǒng)阻力應根據(jù)經濟比摩阻和室內外管網平衡要求確定。

2熱源為已有鍋爐房、熱力站(包括直接連接至城市熱力網)的室內采暖系統(tǒng),其系統(tǒng)阻力應根據(jù)資用壓頭和室內外管網平衡要求確定。當資用壓頭過大時,可適當加大室內采暖系統(tǒng)水流速,必要時應設置調壓孔板或調節(jié)閥。

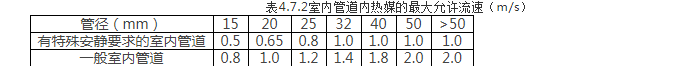

4.7.2室內采暖系統(tǒng)管道內熱水流速應根據(jù)系統(tǒng)阻力、水力平衡要求及防噪聲要求等因素確定,不應超過表4.7.2的規(guī)定。

4.7.3室內采暖系統(tǒng)阻力應經過計算確定,系統(tǒng)較大時宜用計算機計算程序進行系統(tǒng)水力平衡計算。熱水采暖系統(tǒng)水力計算宜按下列要求進行:

1最不利環(huán)路平均比摩阻一般取60~120Pa/m。當資用壓頭較大時,可適當提高最不利環(huán)路平均比摩阻,但應保證系統(tǒng)內所有管道水流速符合表4.7.2要求。

.2由于機械循環(huán)熱水采暖系統(tǒng)管道內水冷卻產生的自然循環(huán)壓力可不予考慮;由散熱器水冷卻產生的自然循環(huán)壓力應予計算。

(1)機械循環(huán)雙管系統(tǒng)應計算自然循環(huán)壓力。

(2)機械循環(huán)垂直單管系統(tǒng),當建筑各部分層數(shù)不同時,應計算自然循環(huán)壓力。

(3)機械循環(huán)水平單管系統(tǒng),應計算自然循環(huán)壓力。

(4)計入機械循環(huán)熱水采暖系統(tǒng)水力平衡計算的自然循環(huán)壓力宜按設計供回水溫度條件下自然循環(huán)壓力的2/3計算。

(5)自然循環(huán)熱水采暖系統(tǒng),應計算由散熱器水冷卻和管道內水冷卻產生的自然循環(huán)壓力。4.7.4熱水采暖系統(tǒng)各并聯(lián)環(huán)路之間(不包括共同段)的計算阻力相對差額應不大于15%。

4.7.5當調整管徑不能滿足水力平衡要求時,應設置節(jié)流孔板或調節(jié)閥。應計算確定節(jié)流孔板、調節(jié)閥的規(guī)格。

4.7.6當系統(tǒng)中設置自力式流量調節(jié)閥時,應根據(jù)設計流量和水力平衡計算要求調節(jié)閥消耗的壓力確定閥門規(guī)格,保證閥門調節(jié)能力。

4.7.7熱水采暖系統(tǒng)供水干管末端和回水干管始端的管徑不宜小于DN20。

4.7.8室內熱水采暖系統(tǒng)總阻力宜在計算阻力基礎上增加10%的附加值。

4.7.9干管管路較長、立管數(shù)量較多的系統(tǒng)宜采用不等溫降法計算。

4.8窒內采暖管道及其他

4.8.1采暖管道在下列情況下應保溫:

1管道內輸送必須保證一定參數(shù)的熱媒時;

2管道敷設在室外、不采暖房間、外門內及有凍結危險的地方時;

3管道敷設在管溝、技術夾層、悶頂或閣樓、管道井內時;

4管道通過的房間或地點要求保溫時;

5熱媒溫度高于100℃且安裝在容易使人燙傷的地方時。

注:一般情況下,采暖主立管應保溫。

4.8.2敷設在采暖房間內的供回水干管管路較長且條件適宜時宜保溫。

4.8.3供水水平干管一般應順水流方向設上升坡度;回水水平干管一般應順水流方向設下降坡度。坡度宜≥0.003,不應小于0.002。當確無條件設置管道坡度時,其管內流速應≥0.25m/s。

4.8.4連接散熱器的支管應設≥O.01的坡度。散熱器上進下出連接時,供回水支管均沿水流方向向下坡;散熱器下進上出連接時,供回水支管均沿水流方向向上坡。

4.8.5系統(tǒng)最高點或有空氣聚集的部位應按下列要求設置排氣裝置:

1散熱器上采用手動放氣閥;管道上設集氣罐和自動排氣閥;

2自動排氣閥不得設置于重要房間內,宜設置于公共空間便于操作處。

3住宅建筑中自動排氣閥不宜設于戶內。如不可避免時,可放在廚房或廁所內。

4.8.6系統(tǒng)最低點、可能有水積存的部位、檢修用關斷閥門之前應設泄水裝置,宜采用旋塞閥。

4.8.7供回水干管閥門、泄水裝置等宜設置于公共空間便于操作處。

4.8.8熱水采暖供回水管道固定與補償應符合下列要求:

1干管管道的固定點應保證管道分支接點由管道脹縮引起的最大位移不大于40mm;連接散熱器的立管應保證管道分支接點由管道脹縮引起的最大位移不大于20mm。

2計算管道膨脹量取用的管道安裝溫度應考慮冬季安裝環(huán)境溫度,宜取0℃~-5℃。

3室內采暖系統(tǒng)供回水干管環(huán)管布置應為管道自然補償創(chuàng)造條件。沒有自然補償條件的系統(tǒng),宜采用波紋管補償器,補償器設置位置及導向支架設置應符合產品技術要求。

4采暖系統(tǒng)主立管應按第1項要求設置固定支架,必要時應設置補償器,宜采用波紋管補償器。

5垂直雙管系統(tǒng)散熱器立管、垂直單管系統(tǒng)中帶閉合管或直管段較長的散熱器立管應按第一款要求設置固定支架,必要時應設置補償器,宜采用波紋軟管補償器。

6管徑≥DN50的管道固定支架應進行支架推力計算,驗算支架強度。立管固定支架承載力計算應考慮管道膨脹推力和管道及管內水的重量荷載。采用自然補償?shù)墓芏螒M行管道強度校核計算。

4.8.9散熱器立管與干管連接處應根據(jù)立管端部位移量設置2~3個自然補償彎頭,彎頭間應設置適當長度的直管段。

4.8.10水平管道應避免穿越防火墻。必須穿過防火墻時,應預留套管,在穿墻處設置固定支架,并將管道與套管之間的余隙用防火封堵材料嚴密封堵。

4.8.11立管穿樓板處應設套管,套管上端應高出地面20mm。管道與套管之間的余隙用柔性不燃材料嚴密封堵。

4.8.12采暖管道穿越建筑物基礎墻、變形縫處一般應設管溝。無條件設管溝時應設套管,并設置柔性連接。

4.8.13采暖管道不得穿越變配電室。當變配電室需要安裝散熱器時,不得在室內設置閥門、排氣閥、泄水。且管道應焊接連接。

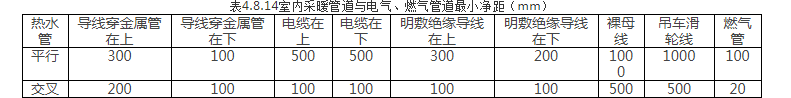

4.8.14室內采暖管道與電氣、燃氣管道間距應符合表4.8.14的規(guī)定。

4.8.15室內采暖管道一般應避免設置于管溝內。當必須設置管溝時,應符合下列要求:

l宜采用半通行管溝,管溝凈高應不低于1.2m,通道凈寬應不小于0.6m。支管連接處或有其他管道穿越處通道凈高宜大于0.5m。

2管溝應設置通風孔,通風孔間距不大于20m。

3應設置檢修人孔,人孔間距不大于30m,管溝總長度大于20m時人孔數(shù)不少于2個。檢修閥處應設置人孔。人孔不應設置于人流主要通道上、重要房間、浴室、廁所和住宅戶內,必要時可將管溝延伸至室外設人孔。

4管溝不得與電纜溝、通風道相通。

4.9室外供熱管道

一、供熱負荷計算

4.9.1供熱負荷計算原則:

1從熱源引出的主干管總熱負荷按熱源的最大生產能力計算(不計入備用熱源及設備的熱負荷)。

當工程分期建設時,通過擴建區(qū)的供熱主干管管徑,一般按全部建成時的熱負荷計算。

2支干管的熱負荷按各用戶的最大耗熱量之和乘以同時使用系數(shù),再計入管網的損耗系數(shù)確定其綜合最大耗熱量。

3直接與用戶連接的支管按用戶的最大耗熱量計算。

4當有特殊要求,不允許供熱間斷而采用環(huán)狀布置時,環(huán)狀管網根據(jù)各用戶的最大耗熱量的70%計算,且其中任何一條支管道均應滿足(不允許間斷)用戶的需要。

4.9.2熱水、蒸汽熱負荷按下式計算:

Q=K1×K2×Qmax (4.9.2)

式中Q——綜合最大熱負荷(kW);

K1——管網損耗系數(shù)(包括熱損失及漏損),

熱水 K1=1.05~1.1

蒸汽 K1=1.08~1.15

K2——同時使用系數(shù),當用戶提供的耗熱量等資料齊全時,應繪制負荷曲線,一般情況可按下列數(shù)選取;

采暖負荷 K2=1.0

空調通風負荷 K2=0.6~1.0

生活熱水及生活用蒸汽負荷 K2=0.35~0.5

Qmax——最大耗熱量(kW)。

4.9.3蒸汽量、熱水量的換算:

1當介質為蒸汽時按下式將耗熱量換算為蒸汽量:

G1=3.6×[Q/(i1-i2)] (4.9.3-1)

式中 G1——蒸汽量(t/h);

Q——耗熱量(kW);

i1——蒸汽的焓(kJ/kg);

i2——凝結水的焓(kJ/kg)。

2 當介質為熱水時按下式將耗熱量換算為熱水量:

G2=Q/c(t1-t2) (4.9.3-2)

式中G2——熱水量(t/h);

Q——耗熱量(kw);

c——水的比熱,一般取1.163kW/(kg·℃);

t1、t2——熱水供、回水溫度(℃)。

二、供熱系統(tǒng)和敷設

4.9.4本節(jié)室外供熱管網設計措施適用于:

1蒸汽管道:工作壓力小于1.6MPa,蒸汽溫度小于200℃。

2熱水管道:工作壓力不大于1.6MPa,熱水溫度不高于150℃。

4.9.5供熱系統(tǒng)設計:

1熱水管道設計必須與室內系統(tǒng)和鍋爐房或熱力站全面考慮,應能滿足系統(tǒng)量調加質調的調節(jié)方式。

2應繪制水壓圖來確定管道和用戶系統(tǒng)連接處的壓力,確定管道的壓力分布,合理選擇用戶入口裝置及管網的循環(huán)泵,確定靜壓線、加壓補水裝置。水壓圖應滿足下列條件:

(1)與管網連接的各建筑物采暖系統(tǒng)的壓力,在循環(huán)水泵和補水泵運行或停止時,均不得超過采暖設備的允許承壓值。

(2)在循環(huán)水泵運行或停止時,各建筑物采暖系統(tǒng)最高點壓力不小于20kPa。

3繪制水壓圖時,系統(tǒng)各部分的壓力取值參考如下:

(1)熱源內部壓力損失及循環(huán)水泵進、出段(含除污器)壓力損失估值100~200kPa;

(2)用戶壓力損失(資用壓頭)估算值如下:

水一水熱交換器間接連接的采暖系統(tǒng)30~50kPa;

混水器采暖系統(tǒng)80~120kPa;

直接連接的熱計量采暖系統(tǒng)50kPa;

直接連接的常規(guī)散熱器采暖系統(tǒng)20kPa。

4熱力管道排水及放氣措施:

(1)管道敷設時應有一定的坡度,對于熱水管、汽水同向流動的蒸汽管和凝結水管,坡度宜采用0.003,不得小于0.002;對于汽水逆向流動的蒸汽管,坡度不得小于0.005。

(2)熱力管道在下列各處設排水及放空氣裝置:

a.熱水管道、凝結水管道在管道改變坡度時其最高點處裝設放氣閥(手動或自動)。放氣管管徑不小于DN15。

b.蒸汽、熱水、凝結水管道在改變其坡度時其最低點處設置放水閥(蒸汽管的低點需設疏水器裝置)。排水管的大小由被排水的管段直徑和長度來確定,應保證管段內的水能在1h內排完。排水管內的平均流速按1m/s計算。

c.蒸汽管道的直線管段上在順坡時,每隔400m和逆坡時每隔200m均應設疏水裝置。在蒸汽管道低點處及垂直升高前應設疏水器。疏水器后的凝結水應盡量排入凝結水管道內。

d.凡裝設疏水器處,必須裝設檢查疏水器用的檢查閥或能檢查疏水器工作的附件。疏水器前宜裝有過濾器。

e.熱力管道最低處泄水管不應直接接入下水管道或雨水管道內選自.投標書代寫網 yipai178.com 。需先進入集水坑再由手搖泵或電泵排出或臨時通過軟管泄水。

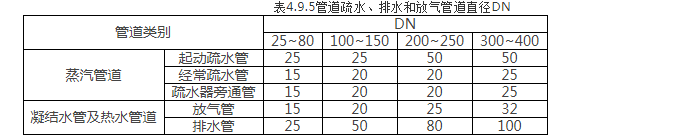

f.管道疏水、排水及放氣管直徑可參考表4.9.5。

4.9.6供熱管網的布置應綜合以下因素,全面考慮確定:

1應從規(guī)劃的角度考慮遠近期結合,以近期為主。對暫無城市或區(qū)域鍋爐集中供熱的區(qū)域,臨時熱源的選址及室外管網的布置,應考慮長遠規(guī)劃集中熱源引入及替代的可行性。

2管網力求管路短直,主干管盡可能通過供熱熱負荷中心和接引支管較多的區(qū)域,盡可能縮短管網的總長度和不利環(huán)路的長度。

3盡可能按不同使用性質劃分環(huán)路。

4管線一般應沿道路鋪設,不應穿越發(fā)展擴建的預留地段。

5管徑等于或小于DN300的熱網管道可以穿過建筑物的地下室或建筑物下專門敷設的通行地溝。

6室外管網一般采用枝狀布置;當有特殊要求而不允許供熱間斷時可采用環(huán)狀布置;對于地形條件適宜或投資增加不多的熱水采暖管網,宜采用同程式系統(tǒng)。

4.9.7供熱管網的敷設方式:應根據(jù)當?shù)貧庀蟆⑺摹⒌刭|、地形、交通線的密集程度及綠化、總平面布置(包括其他各種管道的布置)、維修方便等因素確定。

4.9.8架空敷設:在居住區(qū)及其他民用建筑的供熱管道不宜采用地上架空敷設,只有在不允許地下敷設時和不影響美觀的前提下才可考慮架空敷設。

1架空敷設時應盡量利用建筑物外墻、屋頂,并考慮建筑物或構筑物對管道荷載的支承能力。

2管道保溫的外保護層選擇應考慮日曬、雨淋的影響,防止保溫層受潮而破壞。

3架空管道固定支架需進行推力核算,做法及布置應與土建結構專業(yè)密切配合。

4.9.9直埋敷設:

1在下列條件下,可積極穩(wěn)妥地采用直埋方式:

(1)地下水位較高、采用防水管溝造價過于昂貴;

(2)管道數(shù)量不多于四根;

(3)熱媒為熱水,水溫不超過120℃;

(4)管網分支管系較少。

2直埋敷設管道應采用由專業(yè)工廠預制的直埋保溫管,其保溫層一般為聚氨酯硬質泡沫塑料,一般采用高密度聚乙烯硬質塑料或玻璃鋼保護層。直埋預制管內管應采用無縫鋼管。

3直埋管道設計應使管道及管件滿足強度驗算和穩(wěn)定驗算條件。

4有補償直埋分有固定點和無固定點兩種方式:

(1)有固定點直埋敷設:固定點設計基本與架空、地溝相同,不同之處是將由活動支架產生的水平推力改為土壤對管道保護層的摩擦力。

(2)無固定點直埋敷設:

a.當直管段上存在某一點,該點兩側管段各自的軸向力相等但方向相反,此點為駐點,即無需另外設固定墩。

b.只有在管段兩端同為同一類型補償器或補償管段時,直管上才可不設置固定墩。

5有補償直埋敷設管道的強度計算要點:

(1)管道保護層與土壤的摩擦力按下式計算:

FL=fL×L (kN) (4.9.9-1)

式中L——補償器至固定支座實際長度(m);

fL——單位長度軸向摩擦力(kN/m),按下式計算:

fL=μ·ρ·H·π·D/100 (kN/m)

式中μ——摩擦系數(shù),計算FL時取μ=0.6;

計算Lmax及ΔLr時取μ=0.2;

ρ——土壤的平均密度,可取1800kg/cm2;

H——地面至管中心的距離(m);

D——管道保溫層外徑(m)。

(2)管道的熱伸長量,為自由狀態(tài)下的伸長量減去受摩擦力約束而減少的伸長量,按下式計算:

ΔLr=α·L(t2-t1)- fL·L2/(2·E·A) (m) (4.9.9-2)

式中α——鋼管的線性膨脹系數(shù),α=12×l0-6m/(m·℃);

t2——管道最高運行溫度(℃);

t1——管道安裝溫度(℃);

L——補償器至固定支座實際長度(m);

E——鋼管彈性模量,E=20.6×103kN/cm2;

A——鋼管橫截面積(cm2)。

(3)固定支座(或駐點)至補償器的間距不得超過管道的最大安裝長度Lmax,Lmax按下式計算:

Lma=[σ]A/fL (m) (4.9.9-3)

式中[σ]——鋼管許用應力,一般取13kN/cm2;

A——鋼管橫截面積(cm2);

fL——單位長度軸向摩擦力(kN/m)。

(4)為保證彎管處應力不超過管道許用應力,應計算確定L形、Z形和彎臂補償器的臂長。

6無補償方式:具備下列條件時可采用無補償方式直埋:

(1)輸送距離長,且中間分支較少;

(2)供熱介質溫度低;

(3)施工現(xiàn)場有預熱熱源供應預熱條件;

(4)可允許較長的施工周期(因預熱預拉管道)。

7有補償和無補償兩種敷設方式的選擇及注意事項:

(1)最大摩擦長度和最大允許溫差是選擇直埋敷設方式的條件:

當L≤Lf時,應按有補償設計。

當L>Lf時,可按無補償設計。

當Δt>Δtmax時,不宜采用無補償直埋方式。

其中:Lf——最大摩擦長度(m);即運行過程中管段能向補償裝置釋放熱脹變形的最大長度。

L——直管段長度(m);

Δt——管道安裝溫度與實際工作溫度之差(℃);

Δtmax——為最大摩擦長度下管道的溫差(℃)。

(2)無補償直埋敷設:

a.對于個別出現(xiàn)位移的部位,在計算位移量時應考慮摩擦系數(shù)不準確的因素,而給予安全裕量。

b.采用預熱方式時,設計人員須計算預熱溫度和設計預熱方案及措施。

(3)有補償直埋敷設:

a.設計時必須考慮覆土深度和今后覆土深度是否可能變化;

b.在管線安裝時應保證設計計算的管段膨脹位移在運行時能夠實現(xiàn);

c.安裝時補償器應預拉伸。

(4)無論是無補償還是有補償直埋敷設,設計時應注意以下事項:

a.由于管道轉彎處是應力集中的地方,對轉彎及角度有以下規(guī)定:

管道的自然彎曲限制在0°~5°之間;

預制彎頭限制在0°~30°、60°~90°之間;

不允許有30°~60°轉角,30°~60°轉角可由若干個O°~30°轉角組成。

b.從干管直接引出分支管時,在分支管上應設固定墩或補償器,分支點至支線上固定墩的距離不宜大于9m,至軸向補償器或彎管的距離不宜大于20m,并且分支點處干線上的軸向位移不宜大于50mm

c.管道的補償盡量利用管線自然補償,距離太長且有位置時,采用方形補償器;上述條件不具備時可采用波紋補償器。

d.為保證彎管的補償能力,在彎頭附近的管槽應適當加寬。

e.為避免閥門因軸向力過大而破壞,應采用補償器或固定墩將其與管道隔開。

f.當最小埋深不能保證時,應采取保護措施,如設置過街套管或地溝以及在管道上方敷設混凝土板等。

g.管道的坡度不宜小于0.002,并不宜大于O.02。應在高點設放氣,低點設放水裝置。

h.距軸向補償器12m范圍內的管段不應有坡度和轉角。

i.應在管道的變徑處或壁厚的變化處設補償器或固定墩,國定墩應設在大管徑或壁厚較大的一側。

j.閥門、補償器等附件應設置在小室或管溝內。直埋管在穿越小室或管溝處應做防水套管。

三、蒸氣凝結水回收系統(tǒng)

4.9.10民用建筑中生活用熱水所需蒸汽壓力一般為P=O.3~0.6MPa;廚房設備用蒸汽壓力一般為P=O.1~0.3MPa(蒸具、消毒器、開水箱、洗碗機等);洗衣房、醫(yī)院等用蒸汽壓力最高為P=0.8~1.0MPa。

4.9.11蒸氣凝結水應按下列原則盡可能回收:

1間接用氣時,凝結水回收率不得低于60%~80%,當換熱器后的凝結水溫度較高時可利用凝結水的熱量作為生活熱水系統(tǒng)的預熱。對不能回收的凝結水應考慮回收其熱量,就近利用,待降溫后再進行排放。排入下水道的凝結水溫度不得高于40℃。

2確定凝結水回收方案時需根據(jù)凝結水量、壓力和輸送的距離、以及地形等因素綜合分析確定。采暖通風和生活用蒸汽所產生的凝結水,在蒸汽使用壓力差<O.3MPa時可采用合管輸送;如壓差≥0.3MPa且高壓凝結水量又不多時,可將高壓凝結水管插入放大的低壓凝結水管中合管回收。

4.9.12凝結水回收系統(tǒng)的選擇:

1低壓自流凝結水系統(tǒng):適用于供汽壓力P<0.lMPa、供熱面積小、地形坡向凝結水箱的供熱系統(tǒng)。

2閉式滿管凝結水系統(tǒng):

(1)高壓用汽設備的凝結水集中流到二次蒸發(fā)箱產生二次蒸汽后,其凝結水經多級水封靠位能流至總凝結水箱(或軟水箱)。

(2)注意事項及適用條件:

a.二次蒸發(fā)箱需用安全水封(也可用安全閥)保持O.02~0.05MPa的壓力。

b.凝結水管進入總凝結水箱前應向上彎起一定高度,彎起高度必須符合整個凝結水管網水力坡降要求。

c.二次蒸發(fā)箱的安裝高度不應低于凝結水管網的動壓坡降線;

d.此系統(tǒng)適用于地下敷設的管網,地勢起伏不大、地形坡向凝結水收集處、并有可利用二次蒸汽的場合。

3余壓凝結水系統(tǒng):一般常采用閉式系統(tǒng),凝結水箱內壓力由安全水封保持,二次蒸汽可供低壓用汽設備使用。適用于一般性起伏地形,管道內為汽水混合物,設計時管徑應選的大一些。

4壓力凝結水系統(tǒng):當?shù)匦纹鸱^大、用汽設備分散、用戶較多、離鍋爐房較遠時,尤其各用汽壓力不同時,宜將凝結水集中至開式凝結水箱,再用凝結水泵送至鍋爐房軟水箱;對用汽設備集中者也可用凝結水自動加壓泵直接送回至鍋爐房軟水箱。

4.9.13疏水裝置及凝結水加壓裝置:

1疏水閥:

(1)每個用汽設備應單獨配疏水閥;

(2)疏水閥應根據(jù)最大排水量、閥進出口壓差選用(不可按凝結水管徑來確定)。疏水閥出口壓力與凝結水系統(tǒng)有關,當疏水閥后凝結水管道自流坡向開式水箱時疏水閥出口壓力為0;當疏水閥后凝結水管道較長,又需抬高并接入閉式凝結水箱時,疏水閥后壓力按下式計算:

P2=Δh+10H+P3 (4.9.13)

式中P2——疏水閥后壓力(kPa);

Δh――疏水閥后管道壓力損失(kPa);

H――疏水閥后管道的抬高高度(m);

P3-一凝結水箱內壓力(kPa)。

(3)在下列情況下應在疏水閥后裝止回閥:

疏水閥后有背壓或凝結水管有抬高時;

不同壓力的凝結水接在一根母管時。

2凝結水加壓裝置:當采用凝結水加壓裝置時盡可能靠近用汽設備,安裝高度應使其上部水箱低于用汽設備凝結水出水管標高。加壓動力為蒸汽時,要求汽壓一般為0.3MPa~0.6MPa。

四、供熱管道水力計算

4.9.14供熱管道應根據(jù)管內介質的最大設計流量和允許的壓力損失通過水力計算選定其管徑。

1熱水管網的比摩阻應根據(jù)水力平衡的原則確定。最不利環(huán)路的比摩阻宜按以下數(shù)值選用:

(1)∑L≤500m100Pa/m

(2)500m<ΣL<1000m 80Pa/m

(3)ΣL≥1000m 60Pa/m

注ΣL為最不利環(huán)路供回水干管的總長度。

2蒸汽管道最不利環(huán)路的比摩阻ΔP按下式計算:

ΔP=(P1-P2)×103/[1.1×(Lz+Ld)] (Pa/m) (4.9.14-1)

式中P1、P2――管道始、終點壓力(kPa);

Lz――管道的總展開長度(m);

Ld――局部阻力當量長度,也可按管道直線長度百分數(shù)估算:

一般高壓蒸汽取Lz的10%;低壓蒸汽取Lz的30%。

3自流凝結水管道比摩阻ΔP′按下式計算:

ΔP'=O.5ΔP

4余壓凝結水管道:

ΔP=(P1-P2-P3)×103/[1.1×(Lz+Ld)] (Pa/m) (4.9.14-2)

式中P1――疏水器后的壓力(kPa);

P2――管道末端壓力(kPa);

P3――翻高壓力損失(kPa)。

5壓力凝結水管道:根據(jù)凝結水加壓泵的特性,按比摩阻≤100Pa/m選取管徑。

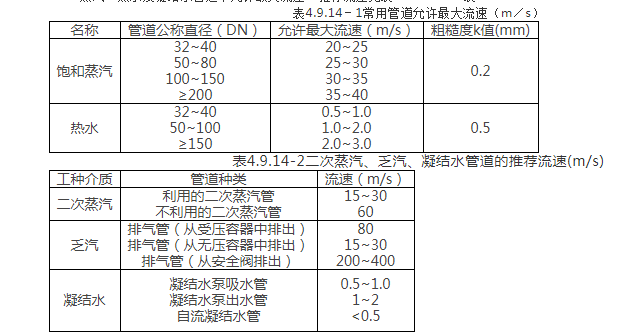

6蒸汽、熱水及凝結水管道中允許最大流速、推薦流速見表4.9.14-1、表4.9.14-2。

4.9.15進行采暖熱水管網水力計算時,應與室內采暖系統(tǒng)和熱源系統(tǒng)統(tǒng)籌考慮,應考慮整個供熱系統(tǒng)的水力平衡、穩(wěn)定性和經濟性,對于變水量系統(tǒng)要考慮動態(tài)平衡問題,一般宜采取下列方式:

1減小管網干管的壓力損失,選取較小的干管比壓降,適當增加干管管徑。最不利環(huán)路的比摩阻不宜大于60Pa/m,且其壓力損失不宜大于熱源出口處總壓差的1/4。

2適當增加用戶系統(tǒng)的壓力損失。

3有條件時,優(yōu)先采用同程布置,以提高系統(tǒng)的水力穩(wěn)定性。

4合理選擇循環(huán)水泵特性及定壓點位置。

5當采暖管網供應的單體建筑中有變水量和定水量共存時,管網為變水量,應在定流量系統(tǒng)的入口處設動態(tài)平衡閥,在變水量系統(tǒng)入口處設壓差調節(jié)閥。

五、用戶熱力入口

4.9.16用戶采暖系統(tǒng)與熱水管網的連接方式按下列原則確定:

1當用戶采暖系統(tǒng)設計供水溫度等于熱網設計供水溫度,且熱網水力工況能保證用戶內部系統(tǒng)不汽化和不超過用戶散熱器的允許壓力時,可采用直接連接。

2當在下列情況之一時,用戶采暖系統(tǒng)與熱網應采用間接連接:

(1)建筑物采暖高度高于熱水管網供水壓力線或靜水壓力線時;

(2)采暖系統(tǒng)承壓能力低于熱水管網回水壓力;

(3)熱水管網供、回水壓差低于用戶采暖系統(tǒng)的阻力且又不宜采用加壓泵時;

(4)位于熱水管網末端,采用直接連接會影響外部熱水管網運行工況的高層建筑;

(5)對采暖參數(shù)有特殊要求的用戶。

4.9.17生活用熱水供應裝置必須與熱水管網間接連接。

4.9.18采暖用戶入口裝置:

1管網與用戶連接處均裝設關斷閥門;在供、回水閥門前設旁通管,其管徑應為供水管的O.3倍;在供水管上設除污器或過濾器;在供、回水管上設溫度計、壓力表。

2在與熱網連接的回水管上應裝設熱量計。

3應根據(jù)熱網系統(tǒng)大小及水力穩(wěn)定性等因素分析是否設調節(jié)裝置,調節(jié)裝置應以自力式為主,可按下列原則在用戶入口處設置:

(1)當管網及用戶均為定流量系統(tǒng),且管網較大或各用戶所需壓差相差較大時應在入口設靜態(tài)平衡閥;

(2)當管網及用戶均為變流量系統(tǒng)時,入口可設壓差調節(jié)閥;

(3)當管網為變流量,個別用戶為定流量系統(tǒng)時,應在該用戶入口設流量限制閥(動態(tài)平衡閥);

(4)當管網為定流量系統(tǒng),只有個別用戶側為變水量系統(tǒng)時,應在變水量用戶入口處設電動三通調節(jié)閥或與用戶并聯(lián)的壓差旁通閥。

4設置平衡閥需注意以下幾點:

(1)平衡閥的安裝位置:管網中所有需要保證設計流量的環(huán)路都應安裝平衡閥。一般裝在回水管路;當系統(tǒng)工作壓力較高、且供水管的資用壓頭余量大時宜裝在供水管。為使閥門前后的水流穩(wěn)定,保證測量精度,盡可能安裝在直管段處。

(2)平衡閥阻力系數(shù)比一般閥門高,當應用平衡閥的新管路連接于舊有采暖管網時,須注意新管路與舊系統(tǒng)的平衡問題。

六、熱力管道的伸縮、支架、保溫及其他

4.9.19地溝內管道及架空管道支架及熱補償:

1管道活動支架的最大間距應取按強度和剛度兩個條件計算的較小者,計算參數(shù)按下列值選用:

(1)強度焊縫系數(shù)φ=0.7(按手工電弧焊);

(2)許用外載綜合應力按P=1.3MPa、;t=200℃條件取值,σW=120MPa;

(3)最大允許撓度取0.1倍的DN(管道公稱直徑);

(4)管道自重和保溫層重量應乘以1.2的修正系數(shù);

(5)蒸汽管道也應按管內充滿水時的重量計算。

2計算活動支架垂直荷載時,支架間距應按實際間距的1.5倍計算。

3固定支架的水平荷載應包括:

(1)活動支架的摩擦反力;

(2)補償器的彈性反力;

(3)內壓不平衡產生的推力(壓力按1.5倍工作壓力計算)。

4計算固定支架水平荷載時,應考慮其兩側水平荷載的抵消作用,計算抵消量時,較小一側的荷載值應乘以0.7。

5當固定支架承受側向水平荷載時,要計算附加荷載,當分支為雙向時只計算荷載較大的一側。

6自然彎管補償?shù)霓D角不宜小于90°或大于120°,臂長不宜大于20~25m。

7方形補償器宜布置在兩固定支架的中點,偏離時,不得大于固定支架跨距的O.6倍;方形補償器安裝時宜預先拉伸,預拉伸值為管道熱伸長量的50%。

8軸向型波紋補償器一端應布置在靠近固定支架處,另一端按一定間距設導向支架。

4.9.20管道保溫:

1供熱介質高于50℃的管道及附件均應保溫。

2保溫材料應選用導熱系數(shù)小(平均溫度下的導熱系數(shù)值不得大于0.12W/m•K)、密度不大于400kg/m3、抗壓強度不小于0.3MPa、吸水性小的憎水型材料,同時考慮就地取材,施工方便。

3保溫層外應做保護層,保護層應具備良好的防水性能,一般耐壓強度不小于0.8MPa;可燃性有機物含量不大于15%,并且不易開裂。

4.9.21管道防腐、涂色:

1管道及附件在保溫前,應在表面涂刷一層耐熱防銹漆。

2不保溫管道及附件表面宜涂刷一層紅丹和兩層醇酸瓷漆或瀝青漆。

3為分辨各種介質的管道,在保護層外每隔10m左右涂刷O.l~0.5m色漆環(huán)。對半通行及不通行地溝可僅在檢查井內的管道上涂色漆。

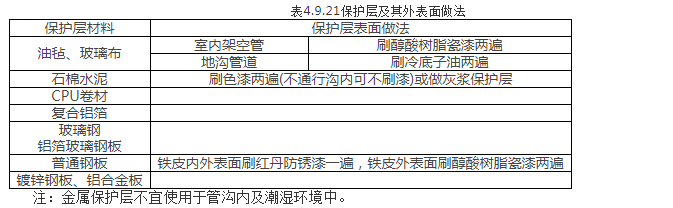

4保護層及其外表面做法可參見表4.9.21。

4.9.22管道試壓及清洗:

1供熱管道應在保溫前進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,且不得小于O.6MPa。

2做水壓試驗時,試驗管道上的閥門應開啟,試驗管道與非試驗管道應隔斷。

3試驗合格后,須清除管內污垢雜物。熱水及凝結水管道用清水以系統(tǒng)內可能達到的最大流量進行沖洗,直至出水口的水潔凈為合格。蒸汽管道應用大流量蒸汽分次吹掃,每次15~20mnn,間隔6~8h。沖洗合格后暫不運行時,應將水、汽排除干凈。